Soziale Stadtentwicklung

von Tilman Harlander

Nicht allein Klimaschutz und Energiefragen, sondern auch ein dynamischer, zunehmend deutlicher werdender sozialer Wandel erfordern, ja erzwingen neue, flexiblere und nachhaltiger nutzbare Gebäude- und Wohnungstypen. Die "urbane Gesellschaft" hat sich in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend verändert und mit diesem Wandel geht zugleich eine Veränderung der Nachfragestrukturen auf den Wohnungsmärkten einher, die das Gros der überkommenen, auf die Norm-Familie bezogenen Standard-Wohnungstypen und -grundrisse zunehmend obsolet werden lässt. Im Hintergrund stehen neue Dynamiken und Muster der Stadtentwicklung und der viel zitierte demografische Wandel.

Da ist zunächst der in der Einleitung als "Reurbanisierung" angesprochene Trendwechsel, der die soziale Zusammensetzung der Stadtgesellschaften nachhaltig zu verändern beginnt. Landauf landab von den Medien vielstimmig als "Renaissance der Städte" und "Abschied vom urbanen Pessimismus" beschworen und verstärkt, ist er inzwischen auch statistisch-empirisch greifbar geworden. Nicht allein in Deutschland, sondern auch in zahlreichen anderen westlichen Industrieländern konnten Großstädte und ihre Kernbereiche nach Jahrzehnten anhaltender Bevölkerungsverluste in den letzten Jahren wieder Einwohnerzuwächse verzeichnen.1 Mit dieser Trendwende erwächst zugleich die Chance, die sozial höchst selektiven Wirkungen des in den zurückliegenden Jahren nur schwer zu stoppenden Suburbanisierungsprozesses abzuschwächen.

Sozial selektiv war dieser Prozess vor allem deshalb, weil sich mit der urbanen oder suburbanen Standortwahl über Jahrzehnte hinweg auch jeweils spezifische Eigentumsformen und Haustypologien verbanden. Das suburbane Wohnen hatte seinen idealtypischen Fluchtpunkt im möglichst freistehenden Eigenheim im Grünen, während attraktive Typologien des Stadtwohnens auf der Etage in Deutschland, anders als in unseren Nachbarländern, eher eine architektonische und städtebauliche Randnotiz blieben.2 So wurde das suburbane Einfamilienhaus in der gesamten Nachkriegsära zu einem der wirkmächtigsten Symbole für individuellen Lebenserfolg und sozialen Aufstieg.

Mit der Wiederentdeckung der Werte der historischen Stadt seit der Mitte der 1970er Jahre, mit der Sanierung, der steuerlichen Förderung des Erwerbs von Wohneigentum auch im Bestand und den Modernisierungs- und Wohnumfeldprogrammen wurde dann ein Umdenken eingeleitet, das der drohenden weiteren sozialen Entmischung neue, an der Tradition der dichten, sozial und funktional gemischten europäischen Stadt orientierte städtebauliche Leitbilder entgegenstellte.3 Tatsächlich waren die negativen Folgen anhaltender Abwanderung der jungen, aktiven und für den bürgerschaftlichen Zusammenhalt in den Städten4 so wichtigen Bevölkerungsgruppen in das Umland immer deutlicher hervorgetreten: Mit der demographischen Auszehrung leiden die Städte nicht allein an Steuer- und Kaufkraftverlusten, sondern auch an der Vereinseitigung ihrer Sozialstrukturen, zunehmender sozialer Segregation, Unterauslastung von Infrastrukturen etc. Andererseits kumulierten auch bei den scheinbaren Gewinnern des langjährigen Suburbanisierungsprozesses, den Umlandgemeinden, zunehmend die Folgelasten der Ausbreitung des "urban sprawls": wachsender Flächenverbrauch zu Lasten der Umwelt, Pendlerströme, Bodenpreissteigerungen, Überfremdung der alten Ortsidentitäten.

Obwohl sich zunächst in der Praxis alle Versuche, die in der Stadtflucht wirksame "Abstimmung mit den Füßen" aufzuhalten und umzusteuern, als wenig wirkungsvoll erwiesen, scheint nun seit der Wende zum 21. Jahrhundert ein veritabler Umschwung im Gange.

Die neue Affinität zum städtischen Wohnen in wachsenden und schrumpfenden Regionen stößt auf mittlerweile extrem divergierende Dynamiken und Problemlagen. Reurbanisierung erweist sich mithin als ein selektiver Prozess, an dem Städte je nach ihrer ökonomischen Stärke und großräumigen Lage in sehr unterschiedlicher Weise teilhaben. Während die Städte in Regionen, die stark von Deindustrialisierung betroffen sind, wie in den östlichen Bundesländern, im Ruhrgebiet, den Werftenstandorten oder dem Saarland, mit sinkenden Einwohnerzahlen, einem hohen Wohnungsleerstand und anhaltenden sozialen Entmischungstendenzen zu kämpfen haben, bildet sich in den Städten der Wachstumsregionen parallel zu einem emporschnellenden Nachfragedruck auf den gehobenen Wohnungsteilmärkten ein spürbarer Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen heraus.

Die wachsende Bedeutung der Auseinanderentwicklung von wachsenden und schrumpfenden Städten spiegelt sich eindrucksvoll in den Bilanzen der Bevölkerungsstatistik wider: Obwohl die Großstädte insgesamt, gemäß der laufenden Raumbeobachtung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), der einzige Städte- und Gemeindetypus waren, der im Zehnjahreszeitraum zwischen 2000 und 2009 im Durchschnitt noch ein Bevölkerungswachstum verzeichnen konnte5, zeigt ein differenzierender Blick, dass keineswegs alle Städte von diesem Wachstum profitieren konnten: 48 der durch das BBSR in die Betrachtung einbezogenen Städte wuchsen mehr oder weniger stark, aber 37 erlitten auch zum Teil empfindliche Bevölkerungsverluste.

In der Konsequenz der alles in allem noch relativ instabilen Datenlage scheint es vor allem geboten, hinsichtlich der Chancen der Reurbanisierung sehr deutlich "zwischen Realität und Potenzial" zu unterscheiden.6 Die sich abzeichnenden neuen Potenziale hoben bereits seit den 1990er Jahren eine Vielzahl von Wanderungsmotivuntersuchungen der Städte7 und wissenschaftliche Studien8 hervor, die deutlich machten, dass von einer "Stadtflucht" aus prinzipiellen Gründen in aller Regel keine Rede mehr sein kann. Abwanderung wird vor allem dann gleichsam "erzwungen", wenn in der Stadt selbst kein nach Größe, Qualität und vor allem Kosten akzeptables Wohnungsangebot zur Verfügung steht. In einer solchen Perspektive erschöpft sich die Frage der Reurbanisierung nicht in der statistischen Frage nach Bevölkerungsgewinnen und -verlusten von Kernstadt und Umland. Sie wird vielmehr zu einer kommunalpolitischen Herausforderung, die den möglichen Trendwechsel nicht als "Selbstläufer" begreift, sondern durch aktive flankierende boden-, wohnungs- und städtebaupolitische Weichenstellungen maßgeblich zu unterstützen sucht.9

Dabei darf nicht unterschätzt werden, dass es auch gewichtige, dem Trendwechsel in der Praxis entgegenwirkende Faktoren gibt: In erster Linie betrifft dies die wachsende Knappheit geeigneter (inner-)städtischer Wohnbauflächen, das weitgehende Fehlen einer suprakommunalen Wohnflächen-Entwicklungsplanung, aber auch etwa die im konkreten Einzelfall nicht leicht zu lösenden Konflikte zwischen dem Wohnen mit den ihm inhärenten Ruhebedürfnissen und der Aufwertung, ja zum Teil auch Übernutzung der öffentlichen Räume durch eine um sich greifende "Eventkultur" und die "Festivalisierung" der Städte.10

Wie groß der hier noch bestehende Handlungsbedarf ist, unterstreicht der differenzierende Blick auf die sozialen Adressaten der neuen Stadtaffinität. So sind es bislang gerade in den wachstumsstarken Städten vor allem Studierende, Auszubildende und junge Erwerbstätige, die das Gros der Zuwanderung ausmachen. Beispielhaft dafür mag Stuttgart stehen, das seine Bevölkerungsgewinne seit 2000 fast ausschließlich den "Bildungswanderern" zwischen 18 und 30 Jahren verdankt. In allen anderen Altersgruppen, also auch bei den so umworbenen Senioren und jungen Familien, verliert die Stadt weiterhin überproportional viele Einwohner an ihr suburbanes Umland.11

Was begründet nun auf der Nachfrageseite die neue Attraktivität der Städte als Wohnstandort? Zum einen haben natürlich die Städte über mehrere Jahrzehnte hinweg durch Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, durch Wohnumfeld-Verbesserungsmaßnahmen, Verkehrsberuhigung und Stadtbildpflege sehr an Lebensqualität gewonnen. Nutzungsgemischte Strukturen und das im Vergleich zum Umland oder gar den ländlichen Räumen ungleich differenziertere Angebot sowie die gute Erreichbarkeit von Handel, Dienstleistungen, kulturellen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen werden höher geschätzt. Zum andern hat auch das Wohnen in "Suburbia" an Glanz verloren. Schon allein aus pragmatischen Gründen werden die langen Pendelzeiten und steigenden Pendlerkosten immer weniger toleriert.

Zugleich wirken sich der Abbau staatlicher Vergünstigungen und ein Strukturwandel aus, der unter den Vorzeichen wachsender Flexibilisierung und Globalisierung der Arbeitsmärkte das familienzentrierte und kapitalaufwändige Wohnen im suburbanen Eigenheim für viele Berufstätige zunehmend obsoleter macht. Das suburbane Wohnen gründete auf den traditionellen Berufs- und Familienrollen der Geschlechter und einer familiären Arbeitsteilung, die im Zuge steigender Berufsorientierung und Erwerbstätigkeit von Frauen immer fragwürdiger geworden ist: "Das Wohnen im Umland im Eigenheim war ein 'Hausfrauenmodell', d.h. dass die unbezahlte Arbeit der Ehefrau notwendig war, um ein von umfassender Mobilität der Familienmitglieder gekennzeichnetes Leben zu organisieren. Da heute die Qualifikation der jungen Frauen das gleiche Niveau erreicht hat wie das der jungen Männer, finden sich eben immer häufiger Paare, in denen beide auf eine qualifizierte Beschäftigung aus sind. Der Suburbanisierung geht also gleichsam das Personal aus".12

Plausibel ist darüber hinaus, dass mit dem Eintritt in die Informations- und Wissensgesellschaft ein tiefgreifender Wandel einhergeht, in dem die genuin städtischen Standortvorteile eine neue, auch ökonomisch begründete Wertschätzung und Bedeutung erfahren. Inzwischen ist vielfach belegt, dass der Übergang zur Informations- und Wissensgesellschaft eben nicht ohne weiteres zu Dezentralisierung und räumlicher Dispersion führt. Nach Jahrzehnten der Suburbanisierung und zum Teil auch der Desurbanisierung zeige sich, so etwa der Hamburger Stadtforscher Dieter Läpple, in den westlichen Industrieländern in einem eindrucksvollen "urban turnaround", gleichsam dem "siedlungsstrukturellen Echo"13 dieses Übergangs, eine zunehmend deutlichere "Herausbildung einer neuen Form städtischer Zentralität und einer neuen Attraktivität der Stadt".14 Gerade die sog. "creative class"15, also Angehörige wissens- und kulturbasierter Dienstleistungen wie Software-Entwickler, Medienleute und Wissenschaftler seien auf die soziale und räumliche Dichte innerstädtischer Quartiere angewiesen und brächten damit neue städtische Standortkonzentrationen hervor.16

„Auseinanderdriften der Stadtgesellschaften“ oder soziale Mischung?

Das neue Stadtwohnen ist quantitativ erfolgreich, in den Wachstumszentren wie München, Hamburg, Frankfurt oder Berlin mittlerweile schon fast zu erfolgreich. Abzulesen ist dies dort sehr deutlich sowohl am vehement anwachsenden Nachfragedruck im Bestand als auch am boomenden Neubau von mehr oder weniger "abgeschirmten" hoch- und höchstpreisigen Wohnprojekten in Baulücken und auf den noch verbliebenen Brachflächen.

Doch der Preis hierfür scheint in sozialer Hinsicht durch die damit einhergehende Fragmentierung des Stadtraums und die tendenziell flächenhafte Verdrängung der auf niedrige Mieten angewiesenen Bevölkerungsgruppen hoch.18 Während die Städte in den Schrumpfungsregionen mit Haltestrategien um die verbliebenen Einwohner kämpfen, droht in den Boomregionen mit den die "Renaissance des Stadtwohnens" begleitenden exorbitanten Preissteigerungen19 und Gentrifizierungs- und Verdrängungsprozessen eine neuerliche Vereinseitigung der Sozialstrukturen.20 Entwickelt sich das Stadtwohnen zu einer Domäne der Reichen und Superreichen, in der für Arme, ja selbst für klassische mittelständische Familien kein Platz mehr sein wird?

Soziale Mischung ist wieder - nicht nur in Deutschland - zu einem erstrangigen Politikziel geworden, über das Auswege und Alternativen zu dem weltweit zu beobachtenden besorgniserregenden "Auseinanderdriften der Stadtgesellschaften" gesucht werden.21 In den wachstumsstarken Städten geht es dabei im Umgang mit den Bestandsquartieren um eine nicht leicht zu justierende Balance: Die Aufwertung degradierter Altstadtquartiere ist ja grundsätzlich erwünscht und eröffnet mit dem Zuzug einkommensstärkerer Gruppen zumindest anfänglich neue soziale Mischungsoptionen, muss aber durch den Einsatz aller verfügbaren Schutzinstrumente flankiert werden, um unerwünschte soziale Folgen wenigstens abzuschwächen.22

Auf der anderen Seite gilt es, auch weiterhin die "überforderten Nachbarschaften" der Großsiedlungen mit ihren städtebaulichen und infrastrukturellen Defiziten sowie oft durch einen überproportionalen Anteil an Migranten, Arbeitslosen und Hartz IV-Empfängern geprägten einseitigen Sozialstrukturen behutsam zu stabilisieren und aufzuwerten. Soziale Mischung in der Stadtgesellschaft benötigt eine ausreichende Zahl an preiswerten Wohnungen zur Wohnungsversorgung der Bevölkerungsgruppen, die sich am Wohnungsmarkt nicht aus eigener Kraft mit angemessenem Wohnraum versorgen können. Doch gerade in den Wachstumsregionen sehen sich die Kommunen durch den Rückzug des Bundes aus der Wohnungsbauförderung, die Privatisierung kommunaler Sozialwohnungsbestände und das unaufhaltsame "Abschmelzen" sozial gebundener Wohnungsbestände zunehmend der wichtigsten Ressourcen für ein sozial gemischtes Wohnen beraubt.

Als Reaktion auf das sich verstärkende Bewusstsein über die anwachsenden quantitativen Defizite ist gegenwärtig quer durch die ganze Republik nach Jahren wohnungspolitischen "Stillstandes" ein deutliches Bemühen zu verzeichnen, durch den verstärkten Neubau öffentlich geförderter Wohnungen oder auch durch den Ankauf von Belegungsrechten den sich auf den unteren Wohnungsteilmärkten verschärfenden Problemen entgegenzuwirken. Mehr und mehr Kommunen experimentieren mit sog. Förderquoten, also der Verpflichtung, bei der Entwicklung neuer Baugebiete auch in einem gewissen Umfang Wohnraum für einkommensschwächere Gruppen zu schaffen.

Demografische Entwicklung und Differenzierung

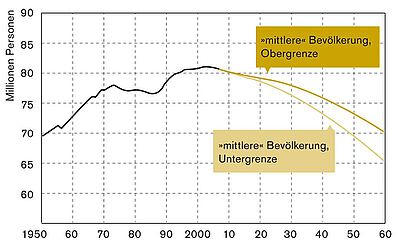

Was die Entwicklung der quantitativen Nachfrage betrifft, so sind hier zunächst einmal die demografischen Schrumpfungsperspektiven in Betracht zu ziehen: "Wir werden weniger". Orientiert man sich an der 12. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, so haben wir aufgrund der nur zu einem kleineren Teil durch Zuwanderung kompensierten anhaltend niedrigen Geburtenrate bis 2060 deutschlandweit mit einem Rückgang der Bevölkerung von gegenwärtig 81,7 Mio. auf 65 bzw. 70 Mio. Menschen zu rechnen.

Bedeutsamer als die Zahlen der Bevölkerungsstatistik ist für den Wohnungsbau aber die Entwicklung der Zahl der Haushalte, die die eigentlichen Nachfrager auf den Wohnungsmärkten sind. Bei ihnen ist aufgrund der weiterhin zu erwartenden Tendenz zur Verkleinerung der Haushaltsgrößen auch in den nächsten Jahren noch mit Wachstum zu rechnen - in Baden-Württemberg geht man zumindest bis 2020 noch von einer Zunahme und erst danach von einer allmählichen Abnahme aus. Bezieht man darüber hinaus auch weitere Nachfragekomponenten ein wie eine wachsende Eigentumsquote, die Alterung, Wohnflächenzuwächse etc., dann erscheinen im Zeitraum bis 2030 ungeachtet des sich abzeichnenden Bevölkerungsrückgangs noch ganz erhebliche Neubauleistungen erforderlich.23

Wichtiger noch als die quantitativen Bedarfsschätzungen sind die qualitativen Veränderungen, die sich mit dem fundamentalen sozialen Wandel der Verkleinerung der Haushaltsgrößen (in Deutschland durchschnittlich nur noch etwa zwei Personen) verbinden. Noch in den 1950er und 1960er Jahren standen allein die Familienhaushalte für "Normalität", Wohnweisen jenseits der Familie galten als "Sonderwohnformen".24 Inzwischen hat sich mit dem Emporschnellen der Zahl der Singles, Alleinerziehender, nichtehelicher Lebensgemeinschaften homo- und heterosexueller Paare, Wohngemeinschaften u.ä. eine "Pluralisierung der Haushaltstypen" Bahn gebrochen, die diese Verhältnisse regelrecht umkehrte.25 Die Ursachen für diese Entwicklung sind außerordentlich komplex und wurzeln u.a. in der Verlängerung der Ausbildungszeiten, dem Bedeutungsverlust der Ehe und vermehrten Scheidungszahlen, dem allgemeinen Wertewandel und nicht zuletzt auch der steigenden Lebenserwartung.26

(nach Matthias Horx; Quelle: Reiner Götzen: Wohnungsbau: Handbuch und Planungshilfe)

Noch auffälliger ist der Wandel in den Großstädten, in denen die Zahl der Einpersonenhaushalte inzwischen häufig die 50 Prozent-Marke übersteigt. Die statistische Größe "Einpersonenhaushalte" kann allerdings auch leicht missinterpretiert werden.27 Bezieht man die Singlezahlen statt auf die Haushalte auf die Gesamtbevölkerung, dann relativiert sich das Gewicht dieser Gruppe doch deutlich. Noch immer lebt selbst in den Großstädten nach absoluten Zahlen eine Mehrheit der Erwachsenen in Familienhaushalten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch innerhalb der zu den Singles gerechneten Gruppe nur ein gewisser Teil tatsächlich allein lebt. Viele Singlehaushalte praktizieren neue Formen des "living apart together" oder leben in temporären Wohngemeinschaften.

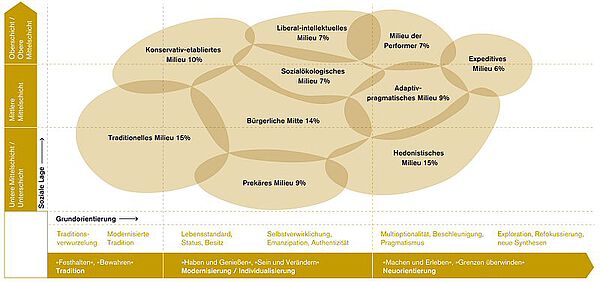

Als ein empirischer Versuch, die sich neu entwickelnde Vielfalt der Lebensstile und Wohnbedürfnisse einprägsam zu erfassen und darauf aufbauend auch einen möglichst zielgruppenspezifischen städtischen Wohnungsbau zu entwickeln, können die Milieu- und Lebensstilstudien verstanden werden. Im Hintergrund steht die in weiten Bereichen der Medien-, Wahl- oder auch Möbelforschung längst selbstverständliche Einsicht, dass für Konsumpräferenzen nicht allein die traditionellen Schichtkriterien (Einkommen, Beruf, Bildung), sondern zunehmend auch Wertorientierungen maßgeblich sind. Am bekanntesten ist der mittlerweile auch von zahlreichen Städten aufgegriffene Ansatz von Sinus Sociovision.28

Der Ansatz erweitert die traditionelle, vertikal gegliederte Schichtungsperspektive von Gesellschaft um eine horizontale Achse. Auf ihr bildet sich der Wandel der Wertorientierungen weg von einem durch Pflichterfüllung, Ordnung und Tradition geprägten Arbeitsethos hin zu einem "moderneren", experimentell und hedonistisch orientierten Lebensgefühl ab. "Milieugruppen" sind also soziale Gruppen, die sich gleichermaßen in ihrer "objektiven" Lage wie in ihren Werthaltungen, Lebensauffassungen und Lebensweisen ähneln. Das "Milieu der Performer" etwa umfasst nach der Sinus-Kurzcharakteristik "die multi-optionale effizienzorientierte Leistungselite mit global-ökonomischem Denken und stilistischem Avantgardeanspruch".29 Urbane Affinität wird bei den meisten Autoren - freilich wenig überraschend - eher den "jüngeren, besser gebildeten Lebensstilgruppen mit vielseitigen Interessen und etablierten Lebensstilgruppen mit hochkulturellen Interessen" attestiert als "älteren, traditionelleren oder familienorientierten Lebensstilgruppen".30

Alterung

Wir werden nicht allein "weniger", sondern auch "älter". Möglicherweise gehen für das Wohnen von der weiter stark steigenden Lebenserwartung und der damit verknüpfte Alterung der (Stadt-)Gesellschaften in quantitativer und qualitativer Hinsicht die größten Herausforderungen aus.31 Bis 2060 ist nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes mit einer weiteren deutlichen Steigerung der Lebenserwartung (um sechs bis sieben Jahre) und mit mehr als der Verdoppelung der Zahl der Hochaltrigen über 80 Jahre von gegenwärtig ca. vier Millionen auf über neun Millionen zu rechnen.32

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird damit immens steigen, während die Akzeptanz traditioneller Heimunterbringung weiter sinkt und zugleich die Tragfähigkeit familiärer Netzwerke, die die notwendigen Pflegeleistungen bislang noch überwiegend erbracht haben, weiter abnimmt.

Mit dem altengerechten, barrierearmen oder barrierefreien Umbau der Wohnungen des in ganz unterschiedlichem Maß hilfsbedürftigen Kreises der älteren Menschen, der Verbesserung der verschiedenen Formen des betreuten Wohnens, der Initiierung innovativer generationenübergreifender Wohnprojekte und der Einrichtung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften stehen wir dagegen immer noch weitgehend am Anfang.33

Gerade die Städte müssen aufgrund ihrer Lagevorteile hier eine Schrittmacherrolle spielen. Ältere Menschen benötigen nicht die suburbane Isolation, sondern einen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbaren Wohnstandort und ein möglichst anregendes und unterstützendes Umfeld. Gekonnte bauliche Lösungen sind nur eine wesentliche Vorbedingung, dass ältere Menschen in ihrer angestammten Wohnumgebung verbleiben können. Die andere ist eine qualitativ hochwertige – und bezahlbare – Versorgungssicherheit im Quartier.

Typologische Vielfalt für eine differenzierte Nachfrage

Die urbane Gesellschaft erweist sich vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen und demografischen Wandels als ein komplexer sozialer Kosmos mit außerordentlich differenzierten Wohnwünschen. Die überkommenen Standardangebote der Wohnungsmärkte entsprechen dieser Vielfalt längst nicht mehr. Sollte dieser wachsenden Differenzierung nun ein ähnlich differenziertes, jeweils möglichst perfekt angepasstes Wohnangebot gegenüberstehen? In dieser Frage ist grundsätzlich wohl eher dem Stadtsoziologen Walter Siebel zuzustimmen, der angesichts der Unterschiedlichkeit und Widersprüchlichkeit unserer Wohnwünsche gerade umgekehrt für eine gewisse "Distanz" zwischen dem sozialen Leben und den Räumen, die wir dafür schaffen, plädiert.34 In diesem Sinn kommt es im Wohnen auf eine größtmögliche Vielfalt von unterschiedlichen Haus- und Wohnungstypen mit möglichst großen und nutzungsneutralen, anpassbaren Grundrissen an.35 Die Suche nach der idealen städtischen Wohnform, dem Block, der Zeile, dem Stadthaus, der Stadtvilla, dem Townhouse, Loft oder auch dem Wohnhochhaus ist, wenn sie verabsolutiert wird, ein Irrweg - städtisches Bauen ist Bauen in typologischer Vielfalt.

Typologische Vielfalt entsteht nicht im großmaßstäblichen Investorenstädtebau, sondern konvergiert am besten mit einem kleinteiligen, funktional und sozial gemischten Parzellenstädtebau.36 Der Vielfalt und Mischung verschiedener Gebäude- und Wohnungstypen entspricht dabei auch die Mischung unterschiedlicher Bauträgertypen. Vor allem in den Großstädten, aber auch in zahllosen Mittel- und Kleinstädten ist der Einsatz neuer Bauträgerformen wie Baugemeinschaften und neuen Baugenossenschaften fast schon selbstverständlich geworden.37 Viele Städte haben mittlerweile ihre Innovationskraft schätzen gelernt und sehen in ihnen zunehmend einen starken stadtentwicklungspolitischen Partner. Für immer mehr Kommunen werden sie gerade in der Umsetzung der Ziele der Innenentwicklung, einer gewissen städtebaulichen Dichte, der ökologischen Nachhaltigkeit, der Nutzungsmischung, sozialer Mischung und generell der Herstellung architektonischer und städtebaulicher Vielfalt zu einem kaum mehr wegzudenkenden Kooperationspartner.38

Häufig schwingt in der Diskussion um das Pro und Contra der kommunalpolitischen Unterstützung von neuen Bauträgerformen noch etwas von einer Haltung mit, die in deren Förderung eine Art "Zugeständnis" an eine bestimmte politische Klientel erblickt. In Wahrheit ist es eher umgekehrt: Die Städte sind für die Entwicklung einer vielfältigen, kleinteiligen, innovativen urbanen Baukultur und lebendiger Stadtgesellschaften unbedingt auch auf das Engagement dieser Bauträgerformen angewiesen. Die Gemeinden erhalten, wie dies der Tübinger Baubürgermeister Soehlke ausgedrückt hat, durch das hohe soziale, ökologische und baukulturelle Engagement der Baugemeinschaften "einen hohen Mehrwert".39 Dieser baukulturelle Mehrwert hat sicher auch wirtschaftliche Aspekte, reicht aber in seinen sozialen und kulturellen Auswirkungen weit darüber hinaus und leistet mit dem Beitrag zum aktiven Aufbau selbstbestimmter nachbarschaftlicher Netzwerke einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur sozialen Stabilisierung der Stadtgesellschaften.

Der Autor:

Tilman Harlander Prof. Dr. rer. pol. habil., Architektur- und Wohnsoziologe, geb. 1946, 1997-2011 Professur am Institut für Wohnen und Entwerfen an der Universität Stuttgart, Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, des Deutschen Werkbunds, der Gesellschaft für Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung, bei der Redaktion Forum Stadt, der Jury des Deutschen Städtebaupreises und des Städtebauausschusses der Landeshauptstadt Stuttgart.

Literaturverweise und Quellen

1 Vgl. Jessen, Johann/ Siedentop, Stefan/ Zakrzewski, Philipp: Rezentralisierung der Stadtentwicklung, in: Brake, Klaus/ Herfert, Günter (Hg.): Reurbanisierung. Materialität und Diskurs in Deutschland. Wiesbaden 2012, S. 198-215, hier: 198.

2 Vgl. hierzu Harlander, Tilman/ Bodenschatz, Harald/ Fehl, Gerhard/ Jessen, Johann/ Kuhn, Gerd (Hg.): Stadtwohnen. Geschichte, Städtebau, Perspektiven. Ludwigsburg/ München 2007.

3 Vgl. Siebel, Walter (Hg.): Die europäische Stadt, Frankfurt am Main 2004.

4 Vgl. hierzu als Übersicht Hatzfeld, Ulrich/ Pesch, Franz: Stadt und Bürger, Darmstadt 2006.

5 BBSR-Berichte kompakt 9/2011, S. 3.

6 Vgl. etwa Jessen, Johann/ Siedentop, Stefan/ Zakrzewski, Philipp: Rezentralisierung der Stadtentwicklung, in: Brake, Klaus/ Herfert, Günter (Hg.): Reurbanisierung. Materialität und Diskurs in Deutschland. Wiesbaden 2012, S. 198-215, hier: 200.

7 Vgl. etwa Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt: Ergebnisse der Zuzugs- und Wegzugsmotivbefragungen 1997 und 1998, Statistik und Informationsmanagement Themenheft 2/1999, S. 15ff.

8 Am breitesten rezipiert: Brühl, Hasso u.a.: Wohnen in der Innenstadt - eine Renaissance? Difu-Beiträge zur Stadtforschung 41, Berlin 2005.

9 Vgl. für Baden-Württemberg etwa die Dokumentation der landesweiten Wettbewerbs-Initiative 2005/2006 "Wohnen im Zentrum. Strategien für attraktive Stadt- und Ortskerne", Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkasse (Hg), Schwäbisch Hall 2006.

10 Bodenschatz, Harald/ Harlander, Tilman: Stadtwohnen, in: Harth, Annette/ Scheller, Gitta (Hg.): Soziologie in der Stadt- und Freiraumplanung, Wiesbaden 2010, S. 297-318, hier S. 316; vgl. hierzu auch Kuhn, Gerd/ Dürr, Susanne/ Simon-Philipp (Hg.): Räume zum Leben. Strategien und Projekte zur Aufwertung des öffentlichen Raums, Stuttgart 2012.

11 Haußmann, Michael: Abwanderung von Best-Agern aus Stuttgart. Derzeit keine Trendwende. In: Landeshauptstadt Stuttgart (Hg.), Statistik und Informationsmanagement 12/2007.

12 Häußermann, Hartmut: Was bleibt von der europäischen Stadt? In: Frey, Oliver/ Koch, Florian (Hg.): Die Zukunft der europäischen Stadt, Wiesbaden 2011, S. 23-35, hier S. 30.

13 Jessen, Johann/ Siedentop, Stefan/ Zakrzewski, Philipp: Rezentralisierung der Stadtentwicklung, in: Brake, Klaus/ Herfert, Günter (Hg.): Reurbanisierung. Materialität und Diskurs in Deutschland. Wiesbaden 2012, S. 198-215, hier: 198.

14 Läpple, Dieter: Städte im internationalen Kontext - Herausforderungen und Chancen der Globalisierung, in: Schader-Stiftung (Hg.): Zuhause in der Stadt. Herausforderungen, Potenziale, Strategien, Darmstadt 2008, S. 20-31, hier S. 25.

15 Florida, Richard: The rise of the Creative Class, New York 2002.

16 Hannemann, Christine/ Glasauer, Herbert/ Pohlen, Jörg/ Pott, Andreas (Hg.) und Kirchberg, Volker (Gasthg.): Jahrbuch StadtRegion 2009/2010. Schwerpunkt: Stadtkultur und Kreativität. Leverkusen, Opladen 2010; Läpple, Dieter: Phönix aus der Asche: Die Neuerfindung der Stadt, in: Berking, Helmuth/ Löw, Martina (Hg.): Die Wirklichkeit der Städte, Baden-Baden 2005, S. 397-413.

17 Vgl. unter vielen Medienberichten etwa Rühle, Alex: Aber sicher! In: SZ v. 14./15. 07.2012,

18 Vgl. Twickel, Christoph: Gentrifidingsbums oder Eine Stadt für alle, Hamburg 2010; Holm, Andrej: Paradoxien und Begleiterscheinungen der Reurbanisierung, in: Brake, Klaus/ Herfert, Günter (Hg.): Reurbanisierung. Materialität und Diskurs in Deutschland. Wiesbaden 2012, S. 239-256; ders.: Wir Bleiben Alle! Gentrifizierung - Städtische Konflikte um Aufwertung und Verdrängung, Münster 2010.

19 Vgl. aktuell etwa "Immobilienpreise in Großstädten steigen drastisch, Spiegel online v. 02.08.2012

20 Kuhn, Gerd: Reurbanisierung der Städte: Zwischen Aufwertung und Verdrängung (Gentrifizierung), in: Harlander, Tilman/ Kuhn, Gerd (Hg.): Soziale Mischung in der Stadt, Stuttgart/ Zürich 2012, S. 324-339.

21 Harlander, Tilman/ Kuhn, Gerd/ Wüstenrot Stiftung (Hg.): Soziale Mischung in der Stadt. Stuttgart 2012.

22 Ude, Christian: Wohnungsmangel - und die Antworten der Stadt. 09.08.2011. In: http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/presseservice/2011/Pressemitteilungen/Woh, Zugriff am 08.03.2012.

23 Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung: Nachfragepotenzial nach Wohnungsneubau in Baden-Württemberg bis 2030, Schwäbisch Hall/ Dresden 2011.

24 Kuhn, Gerd: Selbstbestimmt, unabhängig, vielfältig. Erwachsenenwohnen heute, in: Fachausschuss Haushalt und Wohnen der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. (Hg.): Wohnen. Facetten des Alltags. Baltmannsweiler 2010, S. 100-109.

25 Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hg.): Datenreport 2011. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2011.

26 Vgl. etwa Hradil, Stefan: Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich, Wiesbaden 2004, S. 90-128.

27 Vgl. hierzu Hannemann, Christine: Heimischsein, Übernachten und Residieren - wie das Wohnen die Stadt verändert, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, H. 17/2010, S. 15-19.

28 Vgl. etwa Geißler, Rainer: Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Bilanz zur Vereinigung, 6. Aufl. Wiesbaden 2011, S. 109-112; Schäfers, Bernhard: Stadtsoziologie. Stadtentwicklung und Theorien - Grundlagen und Praxisfelder, 2. Aufl. Wiesbaden 2010, S. 172-175.

29 www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html.

30 Schneider, Nicole/ Spellerberg, Annette: Lebensstile, Wohnbedürfnisse und räumliche Mobilität, Opladen 1999, S. 85.

31 Vgl. zum Folgenden Harlander, Tilman: Wohnen im Alter. In: Häfner, Heinz; Beyreuther, Konrad; Schlicht, Wolfgang (Hg.): Altern gestalten. Medizin Technik Umwelt, Berlin, Heidelberg 2010, S. 121-132.

32 Statistisches Bundesamt: Bevölkerung Deutschlands bis 2050 - 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Wiesbaden 2009.

33 Vgl. für Baden-Württemberg Ministerium für Arbeit und Soziales (Hg.): Neue Wohnformen für ältere Menschen - Stand und Perspektiven, Broschüre, Stuttgart, 2006.

34 Siebel, Walter: Neue Lebensbedingungen in der Stadt, in: BMVBS/ BBR (Hg.): Stadtquartiere für Jung und Alt. Berlin/ Bonn 2007, S. 12-21, hier S. 20.

35 Vgl. Loch, Sigrid: Das adaptive Habitat. Diss. Universität Stuttgart 2009.

36 Feldtkeller, Andreas: Zur Alltagstauglichkeit unserer Städte : Wechselwirkungen zwischen Städtebau und täglichem Handeln, Berlin 2012.

37 Harlander, Tilman/ Kuhn, Gerd: Baugemeinschaften im Südwesten Deutschlands, Stuttgart 2010.

38 Krämer, Stefan/ Kuhn, Gerd: Städte und Baugemeinschaften, Stuttgart/ Zürich 2009.

39 Soehlke, Cord: Bürgernahes Bauen und kommunales Interesse - Tübinger Erfahrungen, in: Harlander, Tilman/ Kuhn, Gerd: Baugemeinschaften im Südwesten Deutschlands, Stuttgart 2010, S. 42-48, hier S. 47.