Kapitel 1: Der neue Holzbau

von Peter Cheret und Arnim Seidel

Es scheint paradox: ausgerechnet der archaische Baustoff Holz, dessen Verwendung weit hinter unser geschichtliches Gedächtnis reicht, hat sich in den letzten Jahren zu einem nahezu neuen Material entwickelt. Als hätte er im Hightechlabor wissenschaftlich entwickelt werden müssen, gibt er Antworten auf immer drängender werdende Fragen, beginnend bei denen nach dem verantwortlichen Umgang mit natürlichen Ressourcen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit jedes Einzelnen bis hin zu Fragen nach der Lebensqualität unserer unmittelbaren Umgebung. Dabei ist Holz geblieben, was es immer war: ein nachwachsender Rohstoff. Es kommt einem Naturwunder gleich, dass dazu unter günstigen klimatischen Bedingungen kaum mehr benötigt wird als ausreichend Erde, Licht, Luft, Wasser und dabei das in der Atmosphäre im schädlichen Übermaß vorhandene Kohlenstoffdioxyd in kostbaren Sauerstoff umwandelt. Im Unterschied zu vielen anderen Baumaterialien verfügt Holz ebenso über sinnlich wahrnehmbare, haptische Qualitäten wie fertigungstechnische Vorteile, etwa das geringe Gewicht oder die leichte Bearbeitbarkeit.

Gegenüber der konventionellen Massivbauweise hat der Holzbau eine Reihe von Vorteilen. Zunächst ist es aus globaler Sicht sinnvoll, ein Maximum an CO2 langfristig in Gebäuden einzulagern und den Primärenergiebedarf markant zu senken. Hinzu kommt, dass die Verarbeitung von Bäumen zum Baustoff Holz weit weniger fossile Energie benötigt als die Herstellung von Stahl, Beton, Kunststoff, Ziegeln oder gar Aluminium. Technisch betrachtet ist Holz ein mit Cellulosefasern bewehrter Verbundbaustoff mit hohem Hohlraumanteil und deswegen das tragfähigste aller wärmedämmenden Materialien. Bei gleicher Tragfähigkeit ist es wesentlich leichter als Stahl und hat annähernd die gleiche Druckfestigkeit wie Beton, kann im Gegensatz zu diesem aber auch Zugkräfte aufnehmen.

Die Fülle an guten Argumenten ließe sich bis hin zu signifikanten technischen Kennwerten erweitern. Dennoch stellt sich die Frage: Warum findet dieser Baustoff hierzulande nach wie vor nicht die Verbreitung, wie es in seinen Möglichkeiten liegt? Die Antwort darauf ist komplex und ist zunächst in der historischen Entwicklung des Holzbaus zu finden.

Industrialisierung als Zwischentief

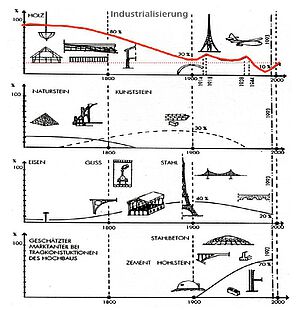

Bis zur Industrialisierung im neunzehnten Jahrhunderts war der Baustoff Holz das dominierende Material gewesen, aus dem nahezu alles hergestellt wurde. Innerhalb weniger Jahrzehnte ging diese über Jahrhunderte unangetastete Vormachtstellung verloren. Um die anstehenden Herausforderungen nach Versorgung, neuen Verkehrs- und Gebäudetypen zu bestehen, brauchte es alternative Konzepte. Zum einen konnte die in Zünften gehütete Zimmermannskunst dies nicht leisten. Sie hat ihre Bauweisen in einem langen Prozess der Anpassung an reale Bedingungen entwickelt. Form, Aufbau und Gefüge bis hin zu den Details der Holzverbindungen waren genau festgelegt. Zum anderen konnte der natürlich nachwachsende Baustoff Holz sich den spezialisierten Ansprüchen neuer Bautechniken nur allmählich anpassen. Holz galt in der Pionierzeit der Industrialisierung als nicht tauglich für die Massenproduktion von Gütern.

Neu entwickelte Materialien wie Guss, Eisen, Stahl und ab der Jahrhundertwende der Eisenbeton traten in den Vordergrund. Sie waren als Baustoffe das Ergebnis zielgerichteter, wissenschaftlicher Forschung. Dennoch konnte das Holz überall dort Marktanteile erobern, wo es weniger um die spezialisierte Anwendung als vielmehr um den Alltag des Bauens ging. In unseren Großstädten haben sich trotz der verheerenden Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg gründerzeitliche Stadtteile erhalten. Den Gebäuden ist es äußerlich nicht anzusehen, aber diese bis heute für die urbane Stadtgesellschaft höchst attraktiven Wohnquartiere sind zu einem beträchtlichen Teil in Holzbauweise errichtet. Die Außenwände und vielfach die Decken über dem Erdgeschoss sind zwar massiv, die weiteren Geschosse jedoch sind in der Regel auf Holzbalkendecken, tragenden Wänden aus Fachwerk und Dachstühlen aus Holz aufgebaut.

Stadt im Wandel

Aktuell erleben wir in den Städten eine erstaunliche und überaus positive Entwicklung. Nach den Kriegszerstörungen und dem zwar quantitativ erfolgreichen, aber vielerorts von pragmatischer Ökonomie geprägten Wiederaufbau kehrt der Glaube an die Vitalität der "Europäischen Stadt" allmählich wieder zurück. Die "Europäische Stadt" ist geprägt von den Überlagerungen der Epochen und vom Willen, jeweils der eigenen Zeit Gestalt und Raum zu geben und es der Geschichte zu überlassen, welche Bauten für die kommenden Generationen bewahrt werden und welche vergehen. Die Geschichte zeigt uns, dass ein Bewahren ohne die erneuernde Kraft des Gebrauchs nicht möglich ist - es würde Stillstand bedeuten. Die ständige Erneuerung durch den Wandel der Zeiten schafft Urbanität im Sinne einer Lebensqualität, die sich nur an Orten entwickelt, in denen die Ökonomie, die Ökologie, Kunst und Kultur zu einem Gleichgewicht finden.

Heute sind die Wunden des Krieges oder auch aus den Sünden im Wiederaufbau weitgehend geschlossen und die öffentlichen Räume belebt. Wir erleben in vielen Städten aktuell den Prozess der Reurbanisierung. Wenn bis in die jüngere Vergangenheit von der "Flucht aufs Land" die Rede war, so scheint sich die Richtung umgekehrt zu haben: zurück in die Stadt - Stadtlust statt Stadtfrust.

Heute ist der Druck auf die Ballungsräume groß und der ökonomischen und gesellschaftlichen Balance zwischen den sozialen Milieus oder auch zwischen den Generationen droht latent Ungleichgewicht. Nach wie vor gibt es weder genügend bezahlbare Wohnungen noch ausreichend stimmige Wohnumfelder. Einige Kommunen haben dies erkannt und entwickeln mancherorts modellhafte Stadtquartiere. Dabei ist zu beobachten, dass dort, wo vorrangig nach den Gesetzen der Gewinnmaximierung agiert wird, die Defizite schon bald nach der Fertigstellung spürbar werden.

Obwohl es nicht an guten Beispielen mangelt - sowohl aktuellen aus der Gegenwart wie auch aus der neueren Geschichte, beispielsweise dem gründerzeitlichen Stuttgarter Westen. Dort setzen sich die Quartiersblöcke aus einzelnen, Adresse bildenden Gebäuden zusammen. Auch wenn der Großteil der Gebäude nicht den aktuellen energetischen Standards genügen, die Wohnungen nicht immer optimal besonnt oder die Grundrisse vermeintlich nicht zeitgemäß sind, so bilden sie dennoch hochattraktive urbane Quartiere und können in einem erweiterten Sinn durchaus als nachhaltig bezeichnet werden.

Ganz im Unterschied zu den allzuoft von der Wohn- und Immobilienwirtschaft bevorzugten blockartigen Gebäudestrukturen, bei denen die Einheiten möglichst flächig zusammenhängend sind und die einzelnen Wohneinheiten baumkuchenartig zwischen horizontalen Geschossdecken organisieren. Die Gestaltqualität der Achitektur mag im Einzelfall hervorragend sein, dennoch stellt sich trotz der Erfüllung aktueller Energiestandards die Frage nach der stadtgesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Die für eine gesunde Urbanität erforderliche soziale Mischung stellt sich nur schwer ein. Höchst problematisch sind die Erdgeschosszonen, in denen sich urbane Nutzung wie Läden, Dienstleistungen oder Gastronomie nur schwer etablieren können.

Bei der Entwicklung nachhaltiger Stadtquartiere in Stuttgart und anderswo sollten die politisch Verantwortlichen aus offensichtlichen Fehlern lernen und die Voraussetzung für adäquate Parzellierungen mit dem Ziel des Baus von Einzelgebäuden statt großflächiger Überbauungen zu schaffen. Dem zeitgenössischen Holzbau fiele es unter diesen Bedingungen leichter, verloren gegangene Marktanteile im Baugeschehen der Innenstädte zurückzuerobern.

Neue Dimensionen im Holzbau

Aufgrund ihrer spezifischen Fähigkeiten bleibt die Holzbauweise nicht mehr auf Gebäude geringer Höhe beschränkt, sondern gewinnt auch im mehrgeschossigen urbanen Bauen an Bedeutung. Sowohl in technischer Hinsicht als auch bei den Baugesetzen hat sich viel getan. Jüngste Gesetzesnovellierungen, neue Richtlinien sowie Erkenntnisse aus Musterprojekten und Forschungsarbeiten haben eine verbesserte Ausgangslage für den mehrgeschossigen Holzbau geschaffen. Eine Reihe neuartiger Bauwerke von ungewohnter Geschosszahl erregen in der Fachwelt besonderes Aufsehen. Weitere befinden sich in der Planungsphase, lassen Ungewöhnliches erwarten und zeugen vom enormen Potenzial des Holzbaus.

So steht in London Europas derzeit höchstes Holzgebäude: Das neungeschossige, knapp 30 Meter hohe Stadthaus bilden acht Stockwerke aus Brettsperrholz, die auf einem Sockelgeschoss aus Stahlbeton sitzen. Selbst die zentral gelegenen Treppenhäuser und Aufzugsschächte sind in Holz ausgeführt. In Österreich, der Schweiz und Deutschland ist die Höhe von Holzhäusern noch auf fünf bis sechs Geschosse beschränkt, ein Neungeschosser allein rechtlich nicht machbar. In England hingegen gibt es keine Einschränkung der Geschosse - egal mit welchem Material man baut. Voraussetzung ist nur, dass die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt werden.

Dass 2008 in Berlin ein Stadthaus mit sieben Geschossen entstanden ist, widerspricht also der gültigen Bauordnung und ist den Anstrengungen der Architekten zu verdanken. Die Architekten haben zwei Befreiungen von der Berliner Bauordnung bewirken können. Weder die tragenden Bestandteile noch die Decken mussten feuerbeständig ausgeführt werden, sondern lediglich hochfeuerhemmend, so dass Holz erstmals in Deutschland für ein siebengeschossiges Haus infrage kam. Bewiesen ist damit zweierlei: Holzkonstruktionen mit 22 Meter Höhe und sieben Geschossen lassen sich konstruktiv sicher und unter Beachtung aller Brandschutzvorgaben in Deutschland realisieren. Sie müssen im Allgemeinen und in innerstädtischen Lagen im Besonderen keine historisierenden oder anheimelnden Assoziationen wecken. Und die Gebäudeklasse "Hochhaus" ist nur noch wenige Zentimeter entfernt.

Dass der mehrgeschossige Holzbau derzeit einen kleinen Boom erlebt, zeigen weitere Projekte: Unter der Regie eines Unternehmens der Wohnungswirtschaft entstand in Bad Aibling neben anderen Holzbauten ein achtgeschossiger Wohnturm und in Dornbirn wurde als Prototyp für weitere Projekte der "LifeCycle Tower" eingeweiht, das erste achtstöckige ungekapselte Holz-Hybrid-Gebäude. Ein Expertenteam aller Sparten des nachhaltigen Bauens - Architektur, Holzbau, Bauphysik, Statik - entwickelte systematisch ein marktreifes Hybrid-Bausystem für Hochhäuser bis zu 30 Stockwerken (siehe 5 Baudokumentation).

Auch die Stadt Wien beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dem Thema Holzbau in der Stadt. Neuerdings lässt sich hier sieben Geschosse hoch in Holz bauen und künftig sogar noch höher. Mehrere Holzbauprojekte rücken mit zunehmender Geschosszahl immer näher zum Stadtzentrum. Auch Italien, das bislang nur eingeschränkt Begeisterung für den Holzbau aufbot, begibt sich an ein interessantes Projekt: Im Osten von Mailand entsteht derzeit eine Wohnsiedlung mit vier neungeschossigen Türmen in Holzbauweise aus Brettsperrholz, die durch weitere zweigeschossige Gebäude verbunden sind. Die Bauarbeiten für 124 Wohnungen sollen innerhalb von 14 Monaten abgeschlossen sein.

Herausforderung für Holzbaubetriebe

Die Eroberung neuer Marktanteile ist auch eine Herausforderung für die in der Praxis unmittelbar Beteiligten: die Holzbaubetriebe. Gegenüber den tradionellen, handwerklichen Methoden hat sich die Herstellung von Bauteilen dank optimierter Fertigungstechniken und mit den Mitteln der Digitalisierung geradezu revolutioniert. Mit der allgemeinen Neugier am Holzbau wuchs auch das wissenschaftliche Interesse und der Bedarf an Forschung. Die dem Holzbau gelegentlich immer noch anhängenden Vorurteile, dass er gegenüber dem Massivbau Defizite hinsichtlich des Raumklimas oder Probleme beim Schallschutz habe, sind heute nicht mehr berechtigt. Der neue Holzbau ist "berechenbar" geworden, nicht zuletzt durch das Zusammenwirken aus angewandter Forschung und dem Praxiswissen von Handwerk, Architekten, Bauingenieuren und Bauphysikern.

Viele Holzbaubetriebe haben heute Fertigungskapazitäten aufgebaut, die die Herstellung großdimensionierter Wand-, Decken- und Dachelemente in der Werkshalle ermöglichen. Unter diesen Bedingungen lassen sich qualitätsgesicherte Bauteile mit raumseitiger und äußerer Bekleidung sowie allen bauphysikalischen Leistungsebenen montagefertig auf die Baustelle liefern. Sie übernehmen häufig tragende, dämmende und dichtende Funktion zugleich und besitzen deshalb gegenüber Massivkonstruktionen deutlich schlankere Querschnitte. Das Handwerk hat es verstanden, seine Verarbeitungstechnik weiterzuentwickeln, ohne traditionelle Stärken wie Flexibilität und Variabilität einzubüßen.

Umkehrung eines bewährten Prinzips

Die Eroberung von Marktanteilen in den Großstädten kann für den Holzbau nur mit einem gesunden Pragmatismus erfolgreich sein. Es müssen nicht immer die reinen Holzbauten sein, die einer Bauaufgabe am besten gerecht werden. An dieser Stelle taugen die gründerzeitlichen Bauten zum Vorbild, bei denen Bauarten mit ihren spezifischen Eigenschaften sinnvoll kombiniert wurden. Das Ergebnis sind bis heute taugliche hybride Baukonstruktionen - einzig die Leistungsfähigkeit und die ökonomische Gesamtbilanz von Baustoffen zählt. Die Verwendung von Holz für Decken oder tragende Innenwände wurde gewählt, weil sie schlicht konkurrenzlos gewesen sind.

Nun zeichnet sich eine Umkehrung des Prinzips der gründerzeitlichen Baukonstruktion ab: innen massiv und außen hochwärmegedämmt in Holzbauweise. Geschosshohe Holzbauelemente werden als selbsttragende Fassadenkonstruktion vor das mineralische Tragwerk gesetzt. So lassen sich bei maximaler Dämmung wärmebrückenfreie Konstruktionen am wirtschaftlichsten realisieren. Die Tafelelemente werden im Holzbaubetrieb mit Fenstern und integrierten haustechnischen Komponenenten vorgefertigt und vor Ort vom Tieflader aus direkt montiert.

Diese Form der Mischbauweise findet auch bei der Sanierung von Außenwänden größerer Wohn-, Büro- und Schulbauten der 1960er bis 1980er Jahre Anwendung. Die Elemente werden in kürzester Zeit als Fassadenkonstruktion vor die alte Tragstruktur gesetzt. Gegenüber den üblichen, teilweise unbefriedigenden Methoden zur energetischen Sanierung von Gebäudehüllen stellt diese Methode eine interessante Alternative dar.

Bauen im Bestand fängt erst an

Neben Neubaumaßnahmen, seien es neue Stadtquartiere oder das Schließen von Baulücken, darf man nicht übersehen, dass das größte Potenzial im Bereich der Bestandssanierung liegt, dem "Bauen im Bestand". Umnutzung, Aufstockung und auch Nachverdichtung haben mittlerweile übermächige Bedeutung erlangt. Heute fließen in Deutschland mehr als die Hälfte aller Bauinvestitionen in bestehende Gebäude - und das mit steigender Tendenz.

Der behutsame und schonende Umgang mit bereits Gebautem ist auch als eine Form nachhaltigen Handelns zu sehen. Eine kluge Ressourcennutzung muss in Architektur und Städtebau zu einem Umdenken führen: Weg von der marktwirtschaftlich orientierten Schnelllebigkeit im Lebenszyklus, hin zu einer neuen Wertschätzung der Dauerhaftigkeit. Was aber umgekehrt nicht heißt, dass das Bestehende unantastbar ist. Vielmehr geht es um Strategien des Umbaus, und auch um neue Baustrukturen an und auf bestehenden Gebäuden. Umrüsten, Umnutzen und Umwandeln sind ein heute ein wesentliches Element der Planung.

Aufstockungen oder Aufbauten auf brachliegenden Flachdächern lassen sich oft nur in Holzbauweise realisieren, da der Bestand nicht für weitere große Belastungen ausgelegt ist. Auch bei Anbauten und der Schließung von Baulücken lassen sich vorgefertigte Bauteile wie Wände, Decken und Dächer mit Hilfe von Mobilkränen in einem Arbeitsgang auch in unzugängliche Bereiche bewegen und schnell montieren. Kurze Bauzeiten und damit eine geringstmögliche Störung der Anwohner waren schon immer ein Faktor, der beim Bauen im Bestand eine besondere Rolle spielte.

Deutschland- und europaweit belegen eine Reihe von Neubauten nicht nur die Machbarkeit von mehrgeschossigen Holzbauten in den Innenstädten, sondern auch städtebauliche und architektonische Potenziale. Mit diesen Seiten wollen wir Anregungen geben, über Fachdisziplinen hinweg den Diskurs anstoßen und nicht zuletzt Missverständnisse oder gar Vorurteile gegenüber dem Baustoff Holz abbauen.

Die Autoren:

Peter Cheret Prof., Architekt, Fachautor, geb. 1953, Studium der Architektur in Konstanz und Stuttgart, seit 1993 Büro mit Jelena Bozic (Cheret und Bozic Architekten in Stuttgart), seit 1994 Professor am Institut für Baukonstruktion und Entwerfen (IBK 1) an der Universität Stuttgart, Herausgeber und Autor von Urbaner Holzbau, Fachpublikationen und Architekturpreise.

Arnim Seidel Architekt, Fachautor, geb. 1959, Studium der Architektur in Wuppertal, seit 1992 Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsgemeinschaft Holz e. V., seit 2002 Inhaber der Fachagentur Holz, Düsseldorf; Herausgeber und Autor von Urbaner Holzbau, zahlreiche Fachpublikationen.